Die Alleskönnerin: Warum dieses Mutterbild toxisch ist

Text — Sarah Pfäffli*

Bilder — Flickr, PR

Da war sie mal wieder, die italienische Politikerin mit ihrer Tochter im Parlament. Das Kind war da schon etwas älter als auf unserem Bild, vielleicht 2-, 3-jährig. In schöner Regelmässigkeit taucht Licia Ronzulli in meinem Instagram-Feed auf, und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, vor 12 Jahren, fand ich es ja auch mega beeindruckend, wie diese Supermutter im Europaparlament ihre politische Arbeit tat, das gerade mal 6-Wochen-alte Bébé im Tragetuch und später dann auf dem Schoss. Als ermutigendes Beispiel dafür, wie sich «Beruf und Kinder vereinbaren lassen».

Heute, zwei eigene Kinder und einen Kurs über feministische Ökonomie später, habe ich einen anderen Blick auf das Bild. Noch immer finde ich es wichtig, dass Mütter und Kinder in unserer Gesellschaft sichtbarer werden, und noch immer finde ich es zentral, dass eine Frau auch weiterhin erwerbstätig sein und ein politisches Amt ausüben kann, wenn sie Mutter wird (was in der Schweiz noch immer nicht der Fall ist).

Aber unterdessen teile ich das Bild nicht mehr in meinem Feed weiter. Und ich stelle mir andere Fragen: Warum feiern wir dieses Bild so, auch Jahre später noch? Was ist toll daran, sich nicht von einer Geburt zu erholen? Gibt es im Europaparlament keine Stellvertretungslösung? Ist das wirklich die «Vereinbarkeit» und Gleichberechtigung, die wir anstreben? Was wäre, wenn die Reinigungsfachkraft oder die Servicemitarbeiterin ihr Baby oder Kleinkind mit zur Arbeit nehmen würde? Fänden wir das auch so «süss!»?

Stillkampagne der SWICA.

Je mehr ich über Mutterschaft und feministische Ökonomie weiss, desto gefährlicher finde ich solche Bilder für aktuelle Mütter – und für Frauen, die es noch werden wollen. Das Bild der Supermutter, die alles gleichzeitig schaukelt, ist ein toxisches Mutterbild. Und es wird auch an diesem Muttertag wieder überall bemüht werden («Mama ist eine Heldin!»). Das ist nicht deshalb problematisch, weil Mütter nicht tatsächlich toll und stark und heldenhaft wären – nein, das sind sie durchaus!

Es ist problematisch, weil wir mit solchen Bildern die Erwartungshaltung zementieren, dass alles gleichzeitig gehen kann: Muttersein, erwerbstätig bleiben (toll aussehen, Sport treiben, sexy sein, eine chic eingerichtete, ordentliche Wohnung haben, you name it); und es einzig und allein an der jeweiligen Frau hängt, ob sie das alles gleichzeitig schafft oder nicht.

Jemand wird den Preis zahlen, denn Babys verlangen 24 Stunden Betreuung, einen Spitzenjob erledigt man nicht eben in der Dauer eines Mittagsschlafs, und die Hausarbeit bleibt normalerweise auch an der Frau hängen.

Wenn der Vater nicht präsent ist und sich die Familie nicht auf ein gutes Betreuungssystem verlassen kann, wird die Doppelbelastung für die Mutter – nicht sofort, aber irgendwann – zum gesundheitlichen Risiko. 6 Wochen nach der Geburt hat sich der Körper noch längst nicht vollständig erholt, eine Dammverletzung oder Kaiserschnittnaht kann da noch schmerzen, die Gebärmutter ist womöglich noch nicht fertig zurückgebildet, der stark gedehnte Beckenboden festigt sich erst allmählich wieder, ganz zu schweigen von den Hormonen, die noch immer am Umstellen sind. Und mit den ersten Schreimonaten und durchstillten Nächten sind dann auch noch längst nicht alle physischen und psychischen Herausforderungen gemeistert. Die Anforderungen an die Präsenz der Eltern bleiben gross, ob nach 7 Wochen oder 7 Jahren.

Und es ist nicht an der Mutter, das als Superheldin alles allein zu schaffen und ohne Unterstützung und sichtbare Spuren hinzukriegen.

Warum feiern wir die Frauen denn dermassen ab, die dieses Bild der Supermütter für uns verkörpern? Die Heroisierung dieser Überfrauen ist in meinen Augen ein strategisches Kompliment. Sie suggeriert eben auch, dass das alles mühelos möglich ist, und wenn der Spagat nicht gelingt, die Mutter sich nicht blendend fühlt dabei, ist es ihr Problem. Nach dem Motto: Mütter sind Superheldinnen, die brauchen keine Hilfe, keine staatliche Unterstützung, sie sind nie müde, sie schaukeln das alles ganz aus eigenem Antrieb und gratis. Was für eine elegante Lösung für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft! Wer braucht schon einen vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaub, wer braucht schon staatlich finanzierte Kitas oder eine Elternzeit, wenn Mütter eben Superheldinnen sind? Wenn es nur eine Frage der «Eigenverantwortung» oder des Willens ist und Kinder ja sowieso Privatsache sind? Mutti machts! So billig und angenehm für uns alle! Und so sind dies auch immer die bevorzugten Argumente, wenn es darum geht, bessere Bedingungen in der Schweiz für Mütter zu schaffen. Eigenverantwortung! Privatsache! Sie wollten ja Kinder! Siehe Kommentarspalten unter jedem Artikel zum Thema Gleichstellung. So war «Eigenverantwortung» auch das ultimative Schlagwort in der Kommentierung des neusten Bundesgerichts-Urteils, das fünf bürgerliche Männer gefällt haben. (Wenn sich Kinder nur endlich eigenverantwortlich selber gebären, stillen und betreuen könnten!)

Und so gilt: Wenn es Mama macht, ist es doch am bequemsten für uns alle. Schaukelt die Mutter alles mehr oder weniger allein und gleichzeitig, müssen weder Väter noch Unternehmen noch Politik noch Gesellschaft irgendwas tun oder bezahlen, um sie zu unterstützen. Hey, Mama macht das schon! Dieses toxische Mutterbild ist wirtschaftlich von immensem Wert. Die Gratisarbeit der Mütter ist unbezahlbar (siehe auch der «Makroskandal»). Und wenn wir dazu auch noch immer mehr erwerbsarbeiten – Win-win!

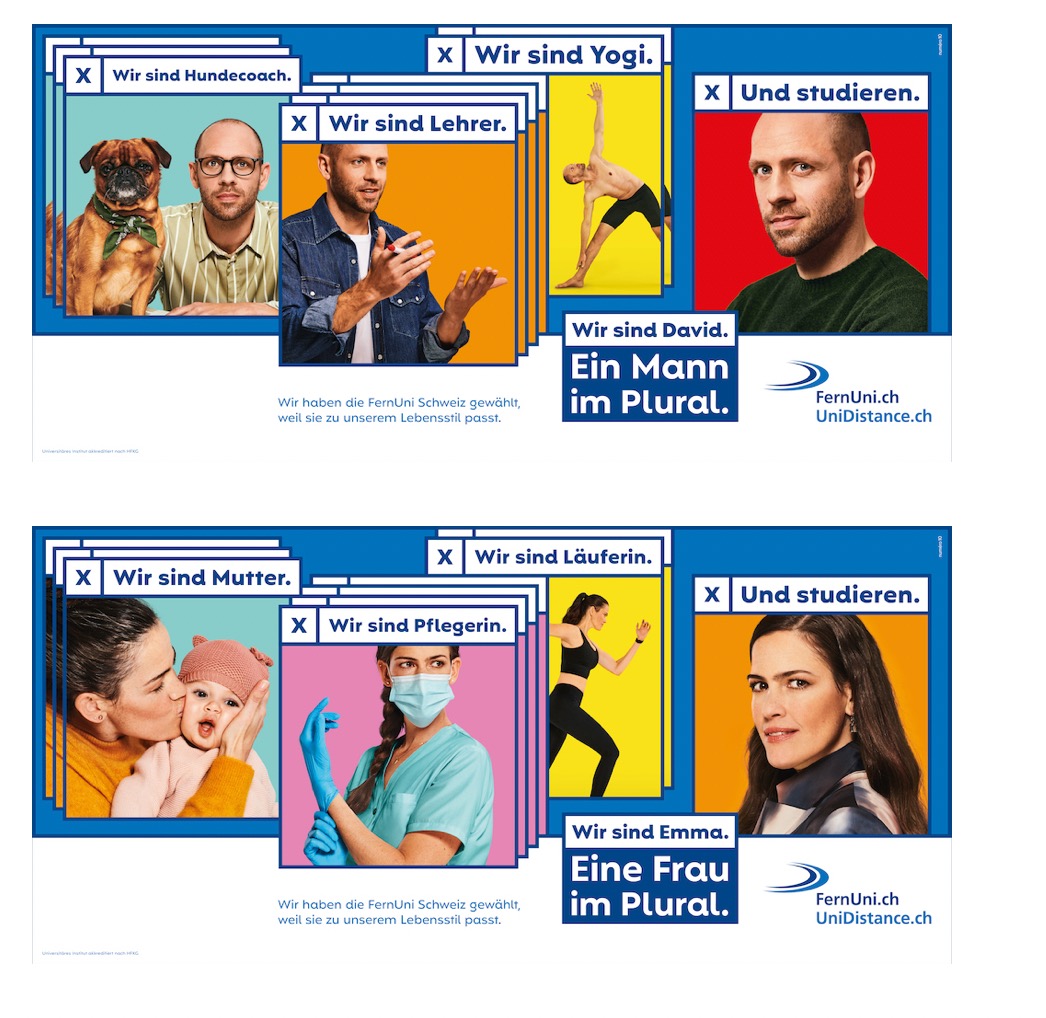

Und gerade weil die Supermutter für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft so billig ist, ist es kein Wunder, ist das Bild (der weissen, schlanken und finanziell gut gestellten, notabene) Supermutter auch in der Werbung omnipräsent – gleich mehrere Krankenkassen bemühten es beispielsweise in grossen Kampagnen (siehe die Bilder in diesem Beitrag). Natürlich sind diese Motive überzeichnet – aber auch als Karikaturen sind sie Manifestation eines tatsächlich vorhandenen Ideals. «Vereinbarkeit» ist längst zum Unwort geworden, wenn man anschaut, was man in der Schweiz darunter versteht: Frauen sollen immer noch – und immer mehr – zusätzlich zu ihrer Mutterrolle auch noch erwerbstätig sein, ohne dass Väter wesentlich mehr Verantwortung übernehmen oder der Staat entsprechende Strukturen zur Verfügung stellt.

«Vereinbarkeit» ist längst zum Unwort geworden, wenn man anschaut, was man in der Schweiz heute darunter versteht.

Angefangen hat das Ganze «Wir müssen nur wollen!» gefühlt mit Sheryl Sandberg. Die Facebook-Managerin ist die Mutter der modernen Supermütter: Mit ihrem Buch «Lean In: Frauen und der Wille zum Erfolg» ging das Ganze 2013 los. Frauen können alles schaffen! – An dieser Botschaft war zunächst einmal nichts falsch, denn ja, Frauen sollen weiterarbeiten können, wenn sie Mütter werden, und sie sollen alles schaffen können, wenn sie das wollen. Das war damals eine sehr wichtige Ansage. Frauen dürfen, sollen, können Karriere machen. Of course!

Das Problem dieser Ansage war, dass sich die Kinder nicht einfach selber betreuen und der Haushalt nicht selber macht. Dass sie die Väter ausklammerte. Und dass die überaus wohlhabende Frau Sandberg dabei vergessen liess, dass für die meisten das Engagieren von Nannys und Haushalthilfen keinerlei Option ist (und wenn, dann sorgt das wiederum für neue Probleme).

Das Supermütter-Bild negiert aber auch komplett, dass wir noch so tolle Glaubenssätze haben können und einen noch so starken «Willen zum Erfolg» – und trotzdem schliesst die Kita um 18 Uhr, und trotzdem werden die Kinder krank, trotzdem hat der Tag nur 24 Stunden, trotzdem haben wir nur einen Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen, trotzdem müssen wir theoretisch bis zur Geburt erwerbsarbeiten, trotzdem leisten wir ein Drittel mehr unbezahlte Arbeit als Männer, trotzdem wacht das Kind 8-mal auf pro Nacht, trotzdem ist die Tagesschule für manches 4-jährige Kindergartenkind eine Überforderung. Es ist eben nicht nur «alles eine Frage der Organisation».

Werbung der Krankenkasse KPT.

Nun wissen wir: Das Supermütter-Bild ist ein Problem. Aber was jetzt? Was, wenn wir keine Supermütter mehr abfeiern können? Was ist denn die Lösung für die «Vereinbarkeit»? Sollen die Mütter etwa wieder zurück an den Herd?

Antwort: Da sind sie ja eh schon. Sie sind jetzt einfach am Arbeitsplatz und am Herd. Aber Schluss mit den Sprüchen: Es geht hier nicht darum, dass Mütter nicht erwerbstätig sein sollen, für die meisten ist es eh keine Frage des «Wollens». Und wir dürfen Mütter auch immer noch feiern, unbedingt!

Aber wir müssen ihnen mehr Unterstützung anbieten und ihre Leistungen würdigen. Wir brauchen endlich eine Elternzeit in der Schweiz (der OECD-Durchschnitt liegt bei 54 Wochen!). Wir brauchen einen vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaub. Wir brauchen Kitas, die gut finanziert sind und die verbindliche Qualitätsstandards und gute Betreuungsschlüssel einhalten müssen. Wir brauchen Schulen mit Blockzeiten. Wir brauchen gute Tagesschulen in geeigneten Räumen mit ausreichend Betreuungspersonal. Wir brauchen Väter, die noch mehr Verantwortung daheim übernehmen. Wir brauchen flexible Arbeitgeber*innen, die sich für Eltern einsetzen. Wir brauchen kürzere Arbeitszeiten oder so etwas wie Zeit-Gutschriften, die wir für Care-Arbeit jeder Art einsetzen können. Wir brauchen den politischen Willen zur Verbesserung der Situation von Familien.

Natürlich geht das nicht alles von heute auf Morgen. Aber wir können heute damit anfangen. Wir können Initiativen, Organisationen und Parteien unterstützen und wählen, die sich für ein realistisches Mütterbild und echte Unterstützung für Mütter einsetzen (statt nur eine wohlhabende Elite von Müttern zu fördern). Wir können Supermütter-Bilder als toxisch benennen und uns gegen schädliche Werbekampagnen und Posts mit Kommentaren und Unfollows wehren. Wir können unser Muttersein sichtbar machen und ehrlich über die Belastungen der Mutterschaft reden.

Wir sind alle Supermütter – aber wir können das nicht alleine. Und wir müssen das auch nicht alleine. Eine Supermutter braucht einen Superpartner oder eine Superpartnerin, eine Superkita, eine Superchefin, einen Superlohn, einen Supernachbarn, eine Superfreundin, einen Superbundesrat, ein Superparlament.

Denn Superkinder haben wir ja schon.

Werbung der Fernuni.

Sarah Pfäffli (39) ist Mitgründerin von Kleinstadt, Mitinhaberin der Agentur Kleinstadt, hat eine 40-Prozent-Stelle in der Bundesverwaltung und engagiert sich in der Eidgenössischen Kommission dini Mueter (EKdM) für bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit. Sie hat 2013 «Lean In» gelesen, ist 2015 Mutter geworden und sich erst einige Jahre später gewundert, warum das bei ihr alles so viel weniger easy war als bei Sheryl Sandberg.