«Fürsorgearbeit ist geschlechtsneutral»

Interview — Sarah Pfäffli

Bilder — Joëlle Lehmann

Teresa Bücker, Jahrgang 1984, ist eine der wichtigsten Feministinnen im deutschsprachigen Raum. Sie leitete das Online-Magazin «Edition F», schreibt die Kolumne «Freie Radikale» im «SZ Magazin», und ihr jüngstes Buch heisst «Alle_Zeit» (Ullstein, 2022). Darin geht es um die Frage, inwiefern die Ressource Zeit für die Gleichstellung relevant ist. Bücker lebt mit ihrer Patchworkfamilie in Berlin.

Frau Bücker, in Europa arbeiten nur in den Niederlanden noch mehr Menschen Teilzeit als in der Schweiz. Deshalb gibt es die Befürchtung, die Schweiz werde immer mehr zur einer «Dolce-Vita-Gesellschaft». Ist sie begründet?

In Deutschland wird in eine ähnliche Richtung argumentiert. Aber ich vermute, dass in der Schweiz – wie in Deutschland – bloss der Durchschnitt der gearbeiteten Stunden gesunken ist. Insgesamt aber mehr Menschen arbeiten.

Vor allem, weil Frauen mehr arbeiten, nehme ich an?

Ja. Heute sind mehr Frauen erwerbstätig denn je. Aufgrund der Arbeitsteilung in Familien sind sie jedoch häufiger auf Teilzeitjobs angewiesen; während Männer weiterhin überwiegend Vollzeit arbeiten.

Nun fällt immer wieder das Argument, Teilzeitarbeit sei unfair. Weil es sich für den Staat zum Beispiel nicht lohne, in die Ausbildung einer Person zu investieren – wenn diese dann nicht Vollzeit arbeitet.

Ich glaube, an diesem Punkt müssen wir darüber reden, was wir unter Arbeit verstehen. Denn viele Leute, die Teilzeit Erwerbsarbeit leisten, leisten auch viel unbezahlte Arbeit. Also: kümmern sich um Kinder, erledigen Hausarbeit, pflegen Mitmenschen. Das sind gesellschaftlich notwendige Arbeiten.

Viele Teilzeitangestellte geben also durchaus etwas ins System zurück. Nur nicht ausschliesslich über die Erwerbsarbeit.

Exakt. Zudem müssen wir uns fragen: Was zählt für uns als Arbeit? Wenn Leute sich abschätzig über Menschen äußern, die «nur Teilzeit» arbeiten, sagen sie im Grunde: «Du arbeitest nicht wie ein Mann, der sich um nichts anderes kümmert.»

«Viele Leute, die Teilzeit Erwerbsarbeit leisten, leisten auch viel unbezahlte Arbeit.»

Könnte es nicht sein, dass jemand auch auf diese Weise argumentiert, weil der 8-Stunden-Tag inzwischen derart als normal gilt?

Der 8-Stunden-Tag ist in Deutschland schon hundert Jahre alt. Er entstand aus der Arbeiterbewegung und war damals eine riesige Errungenschaft. Heute sehen wir aber: Das Modell kommt an seine Grenzen. Wenn zum Beispiel beide Elternteile – oder alleinerziehende Eltern – acht Stunden pro Tag arbeiten, dann wird der Alltag, mit Pendeln, Einkaufen und so weiter, schnell zur Überforderung.

Wie sähe denn ein fairer Erwerbstag heute aus?

In einer Demokratie sollten wie diese Frage politisch aushandeln. Ich glaube aber, es hilft, wenn wir uns fragen: Welche Aufgaben sind gesellschaftlich notwendig? Und wie können wir sie gerecht verteilen?

Warum sind diese Punkte wichtig?

Weil sie uns aufzeigen, dass wir die Erwerbsarbeit oft ins Zentrum der Debatte stellen. Auch wenn wir über Vereinbarkeit reden, geht es häufig darum, wie man das Leben um die Erwerbsarbeit herumplanen kann. Dabei könnte man die Sache auch umdrehen und sagen: Das Bedürfnis nach Zeit – etwa für politisches Engagement – könnte der Startpunkt für unsere Überlegungen sein.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich folge …

Also – eine der Fragen, die ich mir im Buch stelle, ist: Wir können wir Arbeit gesellschaftlich fair organisieren? Und dabei gab es zwei Dinge, die mich beschäftigten. Einerseits fragte ich mich, ob es reicht, wenn wir nur über Sorge- und Erwerbsarbeit sprechen. Denn damit eine Gesellschaft funktioniert, braucht es auch noch Zeit für andere Dinge. So kostet es zum Beispiel Zeit, gesund zu bleiben. Es kostet Zeit, sich über das Weltgeschehen zu informieren. Diese Zeit müssen Menschen, die sich um Kinder oder kranke Angehörige kümmern, irgendwo hernehmen. Wenn wir über ein faires Mass an täglichen Arbeitsstunden nachdenken, dann scheint mir das ein wichtiger Faktor.

Und der zweite Punkt?

Schon heute arbeiten viele Eltern 15 oder 16 Stunden am Tag. Doch nur ein Teil dieser Arbeit ist sichtbar, weil wir Sorgearbeit eben nicht als «richtige» Arbeit anerkennen. Wenn wir über Fairness nachdenken, kommen wir meiner Meinung nach also nicht darum herum, den Arbeitsbegriff zu erweitern und auch Abwaschen und Wickeln als Arbeit zu betrachten. Wenn wir das tun, kommen wir vielleicht zum Schluss, dass 15 Arbeitsstunden am Tag im Grunde untragbar sind.

Nun ist es aber so, dass sich immer noch viele Leute nicht mit der Idee anfreunden können, dass Kinderbetreuung durch Eltern Arbeit ist.

Ich kann verstehen, wenn man sich zuerst einmal dagegen sperrt. Aber Kinderbetreuung erfordert Zeit. Und denjenigen, die diese Arbeit leisten, fehlt die Zeit dann an anderer Stelle.

Ich möchte gleich noch etwas bei den Gegenargumenten bleiben. Es gibt ja mehrere Gründe, warum immer wieder gefordert wird, die Erwerbsarbeitszeiten – insbesondere jene von Frauen – zu erhöhen. Zum Beispiel, um den Fachkräftemängel zu bekämpfen.

Auch da scheint mir die Debatte oft nicht komplex genug. Es gibt diesen Impuls, die Wirtschaft stets so organisieren zu wollen, dass mehr Erwerbsarbeit geleistet wird. Aber das löst nicht alle Probleme. Wenn zum Beispiel immer mehr junge Menschen viel arbeiten, führt das in der Regel dazu, dass ihre Lebensumstände eher gegen Kinder sprechen.

«Es gibt diesen Impuls, die Wirtschaft stets so organisieren zu wollen, dass mehr Erwerbsarbeit geleistet wird. Aber das löst nicht alle Probleme.»

Und was hat das mit dem Fachkräftemangel zu tun?

Auch Fachkräfte müssen von jemandem geboren und grossgezogen werden! Im Grunde wäre es also im Interesse der Wirtschaft, wenn sich Menschen weiterhin für Kinder entscheiden. Diese langfristige Perspektive ist wichtig.

Ich habe gleich nochmals ein Gegenargument. Oft höre ich den Satz: «Aber Kinder sind Privatsache.»

Dieses Argument fällt tatsächlich sehr häufig. Das finde ich interessant. Denn wenn es um die Betreuung von älteren Menschen geht, sind wir viel eher in der Lage anzuerkennen, wie kurz diese Logik greift: Wir alle werden älter und viele von uns werden einst auf Pflege angewiesen sein. Möchten wir dann auch, dass es heisst: Das ist Privatsache? Wäre es nicht viel angenehmer, wenn wir die Pflege als gesellschaftliche Aufgabe begreifen?

Noch ein letztes Gegenargument. Die Debatte über niedrige Erwerbsarbeitszeiten wird auch immer wieder abgewertet, indem es heisst: Das ist eine Luxusdiskussion, die wir uns sowieso nur leisten können, weil wir – unter anderem dank dem 8-Stunden-Arbeitstag – so viel Wohlstand haben.

Dabei beruht unser Wohlstand stark auf unbezahlter Arbeit. Ich höre in diesem Zusammenhang auch oft die Frage: Wer soll das alles bezahlen? Das verstehe ich. Wir sind uns dieses ökonomische Denken gewöhnt. Aber ich würde die Frage umkehren und wissen wollen: Was passiert, wenn wir die unbezahlte Arbeit weiterhin nicht bezahlen und sie niemand mehr macht? Was geschieht, wenn Menschen sie verweigern? Dann werden keine Kinder mehr geboren, keine Mahlzeiten mehr zubereitet, ältere Personen lässt man allein zuhause. Wir führen hier also keine Luxusdiskussion. Wir reden über gesellschaftlich notwendige Aufgaben.

«Wir führen hier keine Luxusdiskussion. Wir reden über gesellschaftlich notwendige Aufgaben.»

Eine Sache, die ich im Hinblick auf die Erwerbsarbeit spannend finde, ist, dass der Job ja einst zur feministischen Emanzipation gehörte. Bis 1988 brauchten verheiratete Frauen in der Schweiz noch die Erlaubnis ihres Mannes, um einem Beruf nachzugehen. Ergibt sich daraus kein Paradox?

Verstehen Sie mich nicht falsch. Erwerbsarbeit ist wichtig. Alle Menschen sollten Zugang dazu haben. Mein Punkt ist nur, dass sich die Art, wie viele Frauen ihren Alltag führen, in den vergangenen Dekaden stark verändert hat. Die Emanzipationsbewegung hat unter anderem die Freiheit gebracht, einem Erwerbsjob nachzugehen. Auf der Seite der Männer hat sich hingegen wenig getan. Was zu Folge hat, dass viele Frauen heute Erwerbsarbeit leisten – und gleichzeitig zuhause fast alles erledigen.

In Ihrem Buch zitieren Sie eine Studie, in der es heisst, dass sich 80 Prozent der Väter mehr Zeit für die Familie wünschen. Aber gleichzeitig fühlen sich die befragten Väter am wohlsten, wenn sie 50 Erwerbsarbeitstunden pro Woche leisten.

Eine bittere Erkenntnis ist, dass Gleichberechtigung oftmals schon in den Beziehungen scheitert. Es kann schwierig sein, auf Augenhöhe zu kommen, denn Fürsorge wird immer noch häufig als weiblich konnotiert. Offenbar ist es für manche Männer immer noch unheimlich schwer, sich an Frauen zu orientieren und mehr von dieser weiblich konnotierten Arbeit zu übernehmen. Dabei ist nichts Weibliches daran, sich um die eigenen Kinder zu kümmern. Fürsorgearbeit ist geschlechtsneutral.

«Es ist nichts Weibliches daran, sich um die eigenen Kinder zu kümmern. Fürsorgearbeit ist geschlechtsneutral.»

Was bräuchte es denn, damit sich die Männer bewegen?

Es bräuchte wohl eine Emanzipationsbewegung der Männer, die diese Themen diskutiert und Fragen stellt wie: Macht mich Erwerbsarbeit glücklich? Fühle ich mich frei, wenn ich meine Identität an meinen Job knüpfe? Es kann doch nicht sein, dass heute nur Frauen nach neuen Lebensmodellen suchen. Ich wünschte mir, die Männer wären so risikofreudig und mutig, wie es der Feminismus schon immer war.

Vielleicht haben die Männer einfach zu wenig Anreize, um etwas zu verändern. Der Status Quo ist ja bequem.

Bequem ist es natürlich. Aber gerade weniger privilegierte Männer zahlen teilweise einen hohen Preis für dieses Leben, das so stark auf Erwerbsarbeit ausgerichtet ist – etwa in Form einer kürzeren Lebenserwartung, grösserer Einsamkeit und einer weniger nahen Beziehung den Kindern.

«Gerade weniger privilegierte Männer zahlen teilweise einen hohen Preis für dieses Leben, das so stark auf Erwerbsarbeit ausgerichtet ist.»

Es geht also auch um handfest Vorteile?

Ja, wobei man schon sagen muss: Als Paar gleichberechtigt zu leben, ist zwar schön, aber auch sehr, sehr anstrengend. Letztlich ist es eine Wertefrage: Möchte man so leben, dass man einen gesellschaftlichen Wandel mitträgt, oder wählt man die bequemere Lösung …

Derzeit wählen viele Menschen ja eine dritte Option. Wer genügend Geld hat, lagert Arbeit aus. So ist es in gewissen Gesellschaftsschichten üblich, sich das Essen nach Hause liefern zu lassen oder die Kinder in die Kita zu bringen. In Ihrem Buch habe ich aber gelernt, dass wir auf solche Dienstleistungen verzichten müssen, um Zeitgerechtigkeit zu erreichen. Darf ich jetzt keine Reinigungskraft mehr beschäftigen?

Sie müssten sich zumindest die Frage stellen: Was verstehe ich unter Gleichberechtigung? Verstehe ich darunter, dass ich leben kann wie ein privilegierter Mann? Oder dass alle Frauen dieselben Chancen haben? Der Versuch, gleichberechtigt zu leben, geschieht heute oft auf dem Rücken von Frauen, die im Tieflohnsektor arbeiten. Diese Frauen stecken meist über Jahre in denselben Jobs fest, entwickeln sich beruflich nicht, haben keine Gehaltsentwicklung – verpassen also all das, was wir im Kontext der «Karrierefrau» als Emanzipation begreifen.

Sie sagen also: Aktuell geht Gleichberechtigung nur auf Kosten anderer Frauen?

Ja. Und das Ganze hat auch eine globale Dimension, denn unser angenehmes Leben beruht auf einer weltweiten Ungleichheit. Wenn wir ehrlich sind, haben wir als Gesellschaft zum Beispiel kein Interesse daran, dass gewisse Länder aus der Armut kommen. Denn das würde ja bedeuten, dass viele Menschen in ihren Heimatländern einen Job fänden und nicht nach Europa kommen müssten, um als «billige Arbeitskräfte» ausgebeutet zu werden.

«Der Versuch, gleichberechtigt zu leben, geschieht heute oft auf dem Rücken von Frauen, die im Tieflohnsektor arbeiten.»

Aber ist es wirklich sinnvoll, dieses globale Problem in den Alltag hineinzutragen? Es bringt doch nichts, wenn Frauen wie ich – die Job und Familie jonglieren – jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen haben.

Ich sage ja nicht, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben müssen. Ich sage nur, dass wir anerkennen sollten, dass die Kleinfamilie an der Überlastungsgrenze ist. Und dieses Modell nur funktioniert, wenn wir – mitunter globale – Ungleichheiten zementieren. Oder natürlich: Wenn wir Hilfe von weiteren Familienmitgliedern bekommen. Etwa von Grosseltern.

Aber, dass es Hilfen für den Haushalt oder die Kinderbetreuung gibt, ist doch nichts Neues, oder?

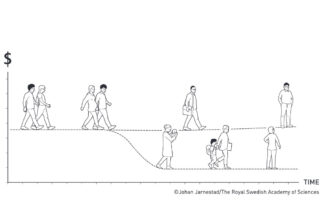

Historisch gesehen konnten sich privilegierte Haushalte solche Hilfen leisten, ja. Im traditionellen Familienmodell blieb diese Arbeit jedoch immer an der Hausfrau hängen. Und daraus entwickelte sich eine Schieflage. Denn als es immer mehr zur Norm wurde, dass beide Elternteile eine Lohnarbeit haben, verschob sich viel Familienzeit in die Wirtschaft hinein. Doch: Die Männer haben ihre Erwerbsarbeitszeit nicht in dem Mass reduziert, wie die Frauen ihre Erwerbsarbeitszeit erhöht haben. Was wir nun haben, ist also kein Kompromiss. Sondern ein Zugeständnis der Frauen in Richtung Wirtschaft.

«Die Männer haben ihre Erwerbsarbeitszeit nicht in dem Mass reduziert, wie die Frauen ihre Erwerbsarbeitszeit erhöht haben. Was wir nun haben, ist also kein Kompromiss. Sondern ein Zugeständnis der Frauen in Richtung Wirtschaft.»

Meiner Erfahrung nach verteidigen viele Frauen dieses Modell auch. Nach dem Motto: Ich habe es geschafft, also kann es jede schaffen.

Aus solchen Sätzen spricht wohl der Wunsch nach Anerkennung. Das ist legitim. Ich glaube aber, dass es empathisch wäre, wenn man sagen könnte: Ich habe es geschafft, obwohl es schwer war, und gleichzeitig sehe ich ein, dass es für andere noch schwerer ist. Der Karrierefeminismus ist aber leider nicht gut darin, marginalisierte Frauen mitzudenken.

Was mich im Kontext Ihres Buches auch beschäftigt hat, ist, dass Männer Studien zufolge – trotz der vielen Lohnarbeit – mehr Freizeit haben als Frauen. Wie kommt das?

Grob gesagt haben Mädchen und Frauen stärker verinnerlicht, dass ihre Zeit gar nicht ihre eigene ist. Deswegen gibt es auch diesen fürchterlichen Begriff «Me-Time», der suggeriert: Ich darf mir eine Stunde pro Tag reservieren, um etwas für mich zu tun, aber die restlichen dreiundzwanzig Stunden gehören anderen Menschen. Wer männlich sozialisiert wird, lernt eher: Meine Zeit gehört mir, und vielleicht gebe ich mal was ab. Ein weiterer Grund für diese Diskrepanz ist, dass Männer oft zeitintensivere Hobbys haben. Sie machen Fahrradtouren oder spielen Golf. Frauen verbringen ihre Freizeit jedoch häufig im häuslichen Umfeld, und diese Zeit ist fragiler und leichter angreifbar.

Und was lehrt uns das?

Dass die Art, wie wir Zeit sehen und beanspruchen, mitunter auf geschlechterspezifische Sozialisierung zurückzuführen ist. Daher braucht es für die Zeitgerechtigkeit nicht nur Gesetze und Arbeitsmodelle, sondern eine tiefergreifende Diskussion.

«Der Karrierefeminismus ist leider nicht gut darin, marginalisierte Frauen mitzudenken.»

Wir sprechen die ganze Zeit über Erwachsene. Sie plädieren aber auch für eine kindergerechte Zeitpolitik. Wie sähe die aus?

Die müsste mit der Erkenntnis beginnen, dass Kinder ihre eigenen Bedürfnisse haben. Eine Studie aus der Schweiz hat zum Beispiel ergeben, dass Kinder den Samstag mit Freiheit assoziieren. Denn unter der Woche sind sie in der Schule eingebunden und am Sonntag stehen oft Familienaktivitäten an. Am Samstag erledigen die Eltern jedoch Einkäufe oder kümmern sich um den Haushalt – daher dürfen die Kinder dann über die eigene Zeit verfügen. Was ihnen gefällt. Eine kindergerechte Zeitpolitik würde das berücksichtigen. Zudem weiss man aus der Forschung, dass die Schule viel zu früh beginnt. Ein weiterer Punkt wäre daher die Überlegung, dass sich die Kinder oft an die Erwachsenen anpassen müssen, obwohl andersherum auch eine Möglichkeit wäre.

Sie schreiben: Gerechtigkeit lasse sich in einem primär auf Erwerbsarbeit ausgerichteten Gesellschaft nicht herstellen. Ist Zeitgerechtigkeit also eine Utopie?

Nein. Denn es bräuchte ja gar nicht so riesige Änderungen. Wenn wir zum Beispiel alle Teilzeit arbeiten würden, blieben das Arbeitsvolumen und die Wirtschaftsstärke gleich. Nur wäre die Arbeit gerechter verteilt. Zudem hätten wir so mehr Zeit für ehrenamtliche Arbeit oder zivilgesellschaftliches Engagement. Das wäre ein guter Start. Und dafür braucht es keine Revolution.

«Grob gesagt haben Mädchen und Frauen stärker verinnerlicht, dass ihre Zeit gar nicht ihre eigene ist. Deswegen gibt es auch diesen fürchterlichen Begriff «Me-Time», der suggeriert: Ich darf mir eine Stunde pro Tag reservieren, um etwas für mich zu tun, aber die restlichen dreiundzwanzig Stunden gehören anderen Menschen.»

Herzlicher Dank geht an Nina Kunz vom «Magazin» für die fachliche Unterstützung und ihr Engagement für dieses Interview.

Das Gespräch mit Teresa Bücker führte Sarah Pfäffli am Rande einer ausverkauften Lesung Ende März in Bern, die Economiefeministe organisiert hatte. Die Porträtfotos stammen von der Fotografin Joëlle Lehmann.